[스포츠한국 이재호 기자] 메이저리그는 3일(이하 한국시각) 경기를 끝으로 정규시즌 162경기를 모두 마치고 4일부터 와일드카드 결정전을 시작하며 포스트시즌에 돌입한다. KBO리그 역시 8일로 예정된 정규시즌을 마치면 곧바로 ‘가을야구’를 시작하게 된다.

포스트시즌만 되면 팀의 에이스 선발을 1차전에 쓰고 나서 4차전에 선발 등판 혹은 그 사이 불펜으로 투입시키느냐 아니면 정상적으로 5차전에 등판시키느냐를 가지고 한국이든 미국이든 설왕설래가 끊이질 않는다.

예전에는 사흘 간격 등판은 흔한 일이었다. 메이저리그에서 ‘선발 로테이션’이란 말은 1911년 처음 등장한 것으로 보고 있고 이것이 정착한 것은 1950~60년대로 여긴다. 특히 1960년대에는 4인 로테이션으로 3일 휴식 후 등판이 흔한 일이었다.

이 시대에 활동했던 샌디 코팩스(LA다저스)는 커리어 통산 3일 휴식 후 등판이 가장 많았고(167경기), 그 뒤를 4일 휴식 후 등판(69경기)이 잇는다. 현재의 5일 로테이션(13경기)은 2일 휴식 후 등판(25경기)보다도 흔치 않은 일이었다.

그러나 1980년대부터 투수 혹사에 대한 경각심이 일어났고 불펜 투수의 분업화도 함께 진행되면서 5인 선발 로테이션이 흔한 일이 됐다. 오죽하면 클레이튼 커쇼(LA다저스)는 2008년 데뷔 후 정규시즌에서는 단 한번도 3일 간격 등판을 한 적이 없다. 그 정도로 현대야구에서 3일 간격 등판은 죄악시되고 있고 4~5일 휴식이 기본이다.

문제는 포스트시즌이다. 포스트시즌에서는 단 1승이 간절하다보니 에이스급 투수를 3일 휴식 후 등판을 시키거나 불펜으로 내보내는 일이 허다하다.

한국에서는 최동원의 사례가 대표적이다. 1984년 한국시리즈에서 그 유명한 ‘동원아 우야노, 여까지왔는데?’로 인해 7경기 중 5경기에 등판해 4승이라는 다시는 나올 수 없는 전설적 기록을 만들어냈다.

당시 최동원은 1차전(1984년 9월 30일), 3차전(10월 3일), 5차전(10월 6일), 6차전(10월 7일), 7차전(10월 9일)에 올라 2일-2일-0일-1일 휴식 후 등판이라는 말도 안 되는 혹사를 당했다.

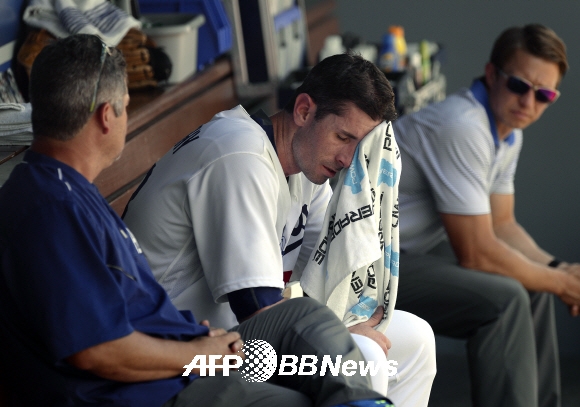

메이저리그에서 우리가 금방 기억할 수 있는 것은 커쇼의 2013, 2014, 2015시즌 디비전시리즈 등판이다. 당시 커쇼는 2013, 2014, 2015 디비전시리즈 모두 팀의 1,4차전 선발로 3일만 쉬고 나와 정반대의 결과를 올렸다. 2013년에는 7이닝 1실점 후 6이닝 2실점(0자책) 호투를, 2014년에는 6.2이닝 8실점 후 6이닝 3실점 투구로 팀 패배의 원흉이 됐다. 2015년에는 6.2이닝 3실점 후 7이닝 1실점한 바 있다.

2013년 블리처리포트에서는 흥미로운 자료가 나왔다. 2000년부터 2013년까지 소위 ‘짧은 휴식 후 선발등판’을 한 메이저리그 포스트시즌의 결과를 정리했다.

총 14시즌간 54번의 짧은 휴식 후 선발 등판이 있었을 정도로 흔한 일(연평균 3.9회)이었다. 이 결과 287이닝 동안 평균자책점은 4.80에 9이닝당 홈런은 1개름 넘었다(1.1). 자연스레 3일 휴식 후 등판을 지시한 팀은 20승 34패로 최악의 성적을 기록했다.

‘짧은 휴식 후 등판한 선수들이 다소 능력이 부족했기에 평균자책점이 4.80에 달한 것이 아니냐’는 반론도 나올 수 있다. 그래서 짧은 휴식 후 선발로 나왔던 선수들이 다시 정상적으로 포스트시즌에 던졌을 때 기록을 찾아보면 250이닝을 던져 평균자책점은 3.35였다. 제대로 다시 휴식을 취하고 던지니 평균자책점이 약 1.45가량(4.80→3.35) 떨어진 것이다.

이 사례를 통해 알 수 있듯 차라리 짧은 휴식 후 선발 등판을 지시 하지 않는 것이 팀이나 개인 모두에게 득이라는 것을 알 수 있다.

▶‘믿음’으로 둔갑한 이기심과 요행… ‘이번엔 다르겠지’라는 안일함

그렇다면 이 같은 기록을 감독들이나 구단은 모를까? 당연히 알고 있을 것이다. 그렇다면 왜 그렇지만 지금까지도, 그리고 앞으로도 포스트시즌만 되면 짧은 휴식 후 선발 등판 혹은 불펜으로 나서는 선수들이 존재할 수밖에 없을까.

바로 눈앞의 ‘이기심’과 이번에는 다를 것이라는 ‘요행’ 때문이다. 감독이나 구단은 이를 ‘믿음’이라는 단어로 바꿔 말하는데 이는 이기심과 요행 그 이상 그 이하도 아니다.

포스트시즌은 1승의 가치는 무게감이 크고 1승을 위해 최고, 최선의 선택을 해야만 한다. 하지만 최선보다는 최고의 선택만 하려다 보니 어제 쓴 선발투수가 머릿속에 생각나고 ‘저번에 많이 안 던졌으니까’라던지 ‘이번 이닝만 막아주는거면 괜찮겠지’라고 여기는 것이다.

물론 그중에서 성공한 사례도 있다. 하지만 그 몇몇의 성공사례가 ‘나도 하면 되겠지’라는 마음을 불러일으킨다. 마치 노량진 학원의 합격후기나 동네 헬스클럽의 다이어트 후기와 다를 바 없다. 후기만 읽어보면 ‘쉬운데?’라던지 ‘나도 되겠지’라고 생각하지만 정작 나는 시험에 붙지 못하고 다이어트에도 실패하는 원리다.

감독들 역시 착각에 빠지기 마련이며 이 착각은 단순히 우리가 헬스클럽에 몇 십만원 돈을 날리는 것보다 더 큰 파장을 가져온다.

이 같은 일이 반복되게 되면 투수는 급격히 피로를 느끼고 피로가 누적돼 부상으로 이어질 확률이 높아진다. 부상은 결국 선수생명을 갉아먹고 좋은 선수가 일찍 선수생활을 마감하게 되면 야구를 보는 재미가 줄어들 수밖에 없다. 자연스레 야구를 보는 이가 적어진다. 나비효과인 셈이다.

이번 포스트시즌에도 미국이든 한국이든 몇몇 감독들은 ‘에이스를 한번 더 쓰고 싶은데’라는 유혹에 빠지게 될 것이다. 이 유혹을 이겨내느냐 아니면 유혹을 이기지 못하고 ‘믿음’이라고 포장된 도박을 하게 될지는 감독의 선택이나 그 파장은 누구도 감당할 수 없다.