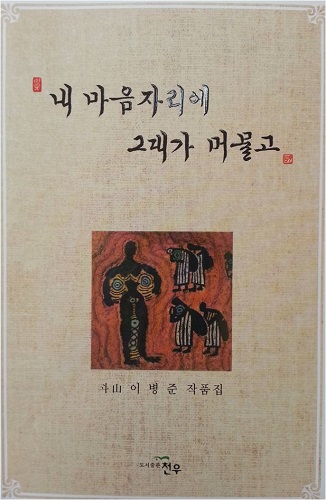

최근 출간된 시인 이병준의 수필집 ‘내 마음자리에 그대가 머물고(도서출판 천우)’는 어머니에게 올리는 헌사(獻詞)다. 무심코 스쳐갈 자잘한 삶에서 좌우명 같은 지혜의 눈을 뜨게 하는 글은 시인의 삶 현장중계다. 절대빈곤 시대의 가난한 집 아들의 노력과 희망, 아픔, 삶의 철학이 녹아 있다. 과거를 반추하며 생존의 의미를 찾는 반성문이면서 희망의 세계를 여는 글이다.

그런데 토양은 어머니의 인생이다. 아들의 감동, 자식의 느낌표, 딸의 감탄사 곳곳에 노모의 애환이 흐르고, 피땀이 송글송글 맺혀 있다. 시인은 칠순을 바라보고, 어머니는 아흔 셋의 고령이다.

열일곱 살 꽃다운 나이에 마흔한 살 남자의 재취가 된 어머니는 14년 만에 남편을 잃는다. 사남매를 낳았지만 먹이지 못해 둘은 아지랑이로 사라졌다. 어머니에게 남겨진 것은 어린 두 남매다. 봉화의 궁벽한 촌의 미망인에게는 가혹하게도 재산도 없었다. 그러나 사랑이 있었다. 안동권씨 충재공 16대 종손녀로 태어나 전주이씨 온녕군 16대손에게 시집온 어머니는 치열한 삶을 살았다. 아이를 키우기 위해 대구로 나가 온갖 험한 일을 마다하지 않았다. 어린 남매 위한 삶은 직업병이 돼 쇠스랑 같은 가쁜 숨을 내쉬었다.

그 어머니는 이제 고향 집을 홀로 지킨다. 회혼의 세월, 고침한등(孤枕寒燈)의 육십년, 이승의 삶, 그 끝자락을 허허롭게 맞고 있다. 어머니의 낙은 아들의 글을 읽는 것이다. 아흔 셋의 고령에도 아들의 글과 아들이 보내오는 책을 읽는다. 이병준의 수필집은 어머니를 위한, 슬프고도 아름다운 이야기다. 시인은 말한다. “내 글은 어머니의 한 생에서 사유하고, 발아했다. 어머니의 삶은, 한의 혈흔 되어 겹동백 붉은 색깔로 스며있다.”

생각만 해도 눈물이 나는 어머니와의 이별은 시시각각 다가오고 있다. 그는 어머니가 바람 되어 자연으로 돌아가는 날, 한 말을 준비했다. “제가 다시 태어난다면 꼭 어머니의 엄마로 돌아오겠습니다. 저희 남매에게 베푸신 은산덕해(恩山德海)를 갚겠습니다.”