[스포츠한국 이재호 기자] 강정호(29·피츠버그 파이리츠)가 드디어 쏘아 올렸다. 시즌 20번째 홈런으로 아시아 내야수가 처음 밟아본 고지가 된 20홈런이다. 이 홈런은 메이저리그가 아시아 내야수에게 기대됐던 패러다임을 깨고 재정비했다는 점에서 그 의미가 남다르다.

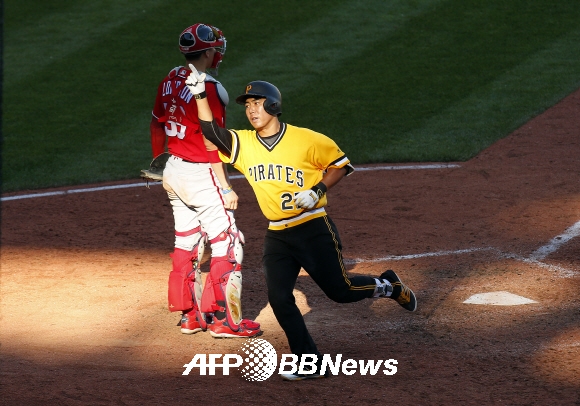

강정호는 26일(이하 한국시각) 미국 펜실베니아주 피츠버그의 PNC파크에서 열린 2016 메이저리그 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 4번 3루수로 선발 출전해 4타수 2안타(1홈런) 3타점 1득점의 맹활약을 했다. 그럼에도 팀은 7-10으로 패하며 사실상 포스트시즌 경쟁이 힘들어졌다.

강정호는 1회 첫 타석부터 적시타를 때려내더니 5-5로 팽팽히 맞서던 7회말 결정적인 투런홈런을 뽑아냈다. 드디어 정복한 시즌 20호홈런의 고지였다.

메이저리그가 아시아 야수를 영입할 때 가장 기대하는 것은 발 빠르고, 작전수행 능력이 좋고, 정확성이 뛰어난 부분을 중점적으로 봐왔다. 아시아 최초의 야수 진출이었던 스즈키 이치로가 대성공(첫해 MVP-신인왕 동시 수상)하면서 메이저리그에 아시아 선수의 고정관념을 정착시킨 계기이기도 하다.

이후 이치로와 비슷한 유형의 선수가 많았다. 하지만 마쓰이 히데키가 진출하면서 그 판도에는 잠시 변화가 있었다. 마쓰이는 첫해 16홈런, 두 번째해 31홈런으로 아시아 선수가 30홈런 이상도 때려낼 수 있음을 보여줬다. 추신수도 20홈런을 손쉽게 넘기면서 아시아 외야수에게 파워를 기대하는 것은 그리 이색적인 일이 아니게 됐다.

하지만 내야수는 달랐다. 내야수 전포지션에 한국과 일본 선수들은 도전했다. 최희섭과 같은 거포 스타일도 많았다. 하지만 꾸준하지 못했고 결정적 약점이 하나씩은 있어(플래툰, 수비력) 계속해서 경기에 나오지 못했다. 자연스레 20홈런 고지를 밟아본 선수가 존재하지 않았다.

그러다보니 어느샌가 아시아 내야수를 영입할 때 다시 전통적인 방법으로 돌아갔다. 발 빠르고 작전수행능력이 기대되는 유형을 영입했던 것이다. 이와무라, 니시오카 등이 대표적 예였다. 아무래도 내야수는 외야수보다 훨씬 수비가 중요한 포지션이다보니 일단 수비력을 우선적으로 볼 수밖에 없었기 때문이다.

하지만 강정호가 나가면서 다시 그 편견이 깨졌다. 강정호는 첫해부터 가장 체력소모가 심한 포지션 중 하나인 유격수로 도전했고 이후 3루수로 옮기기도 했지만 첫해부터 풀타임을 뛰지도 않고 15홈런을 기록했다.

그리고 올해는 100경기도 뛰지 않고(97경기) 20홈런을 달성했다. 단순히 홈런만 많이 때린 것이 아니라 장타율은 5할3푼2리로 팀내 최고 수준이다. 자연스레 5번타순을 맡기더니 이제는 4번타순으로 나서는 일도 잦아지고 있다.

노모가 아시아 선수도 메이저리그에서 뛸 수 있음을, 박찬호가 아시아선수도 강속구로 메이저리그에서 활약할 수 있음을, 이치로는 아시아 야수의 성공가능성을, 마쓰이는 아시아 외야수도 파워가 있다는 것을 보여줬다.

그렇다면 강정호는 ‘아시아 내야수에게 파워를 기대할 수 없다’는 어쩔 수 없는 패러다임을 깨고, 그 패러다임을 재정립했다는 점에서 분명 의의가 있다.