치솟는 물가에 흔들리는 유럽 중산층… 유로화 전환하며 이탈리아·스페인 등 2배 폭등

#2 스페인 국영방송국에 다큐멘터리를 제작 공급해 매월 1,900유로(약 300만원) 정도를 버는 프로듀서 마리아 살가도는 3년 전 남편과 이혼했지만 여전히 남편 집에 얹혀 살고 있다. 따로 나가 살 경우 드는 월세를 아끼기 위해서다. 그녀는 남편이 자녀 양육비용으로 보조해주는 월 600유로(약 94만원)가 없다면 적자 인생을 면할 수 없다. 생활고로 쌓여가는 스트레스 해소를 위해 매달 한번 50유로를 지불하고 심리요법사와 상담하는 게 유일한 위안거리이다.

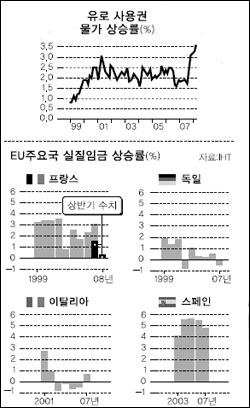

치솟는 물가와 십년 이상 이어지는 임금 동결로 유럽사회를 지탱해온 중산층이 빈곤 계층으로 전락하고 있다고 인터내셔널 헤럴드트리뷴(IHT)이 30일 프랑스 독일 스페인 이탈리아 영국 등 유럽연합(EU) 주요국의 사례를 심층 보도했다.

이 신문에 따르면 유럽 최부국이자 모범국가로 통하는 독일마저도 대학을 졸업한 사무직이나 숙련공이 중산층에서 빈곤층으로 전락하는 것을 피하기 위해 허리띠를 졸라매고 있다. 하지만 속수무책이다.

독일의 경우 평균임금의 90~150%를 받는 중산층이 2000년 전체인구의 62%였으나 지난해에는 54%로 줄었다. 2005년의 한 조사에 따르면 독일 중산층의 26%가 지난 2년간 재정문제로 심각한 곤란에 처해 있다고 응답했다고 이 신문은 전했다.

IHT는 유럽 중산층 몰락은 지난해부터 치솟기 시작한 생필품과 유류 가격이 직접적 계기로 작용했지만 근원은 10여년 전부터 진행된 유로화 통용을 비롯한 '세계화'에서 비롯됐다고 분석했다.

노동조합의 임금 인상요구가 생산시설과 노동자를 아웃소싱하겠다는 기업의 위협 앞에 무력해지면서 중산층의 구매력은 점점 떨어졌다. 여기에 유로화의 도입은 이탈리아와 스페인 같이 과거 화폐가치가 상대적으로 낮았던 나라의 물가상승을 부채질했다.

이탈리아 로마에 사는 맞벌이 커플 지아눌카 폼페이와 프란세스카 디 피에트로는 "2002년 유로화 도입 이전에는 우리 둘의 수입으로 주택대출금을 갚고 매년 해외로 휴가여행을 떠날 수 있었지만 2002년 후 대부분의 상품가격이 두 배로 뛰었다"고 말했다.

스페인의 살가도 역시 "스페인에 유로화가 통용된 1999년 이후 물가는 치솟았지만 내 수입은 일을 시작한 10년 전 그대로"라고 털어놓았다.

생활고가 심해지면서 중산층들이 속속 거리 시위에 동참하고 있다. 영국은 교사들의 파업으로 20년 만에 공립학교가 문을 닫아야 했다. 독일 노동자들도 묶여있던 임금 인상을 요구하며 지난달 산업별로 연쇄 파업을 했다. 프랑스에서는 교사에서 공장노동자까지 다양한 계층이 구매력 저하에 항의하기 위해 거리로 나섰다.

현재 유럽연합(EU)의 순회 의장국을 맡고 있는 슬로베니아의 수도 류블랴나에서는 5일 유럽 전역에서 몰려든 수천명의 노동조합원이 공정한 임금을 주장하며 시위했다.

프랑스의 교사 르날은 "가장 마음 아픈 사실은 내가 우리 부모님보다 가난하게 노년을 맞이할 것이 확실하다는 점"이라며 "이런 처지가 다음 세대에게는 얼마나 큰 곤경이 될지를 생각하면 참담하다"고 말했다고 IHT는 전했다.