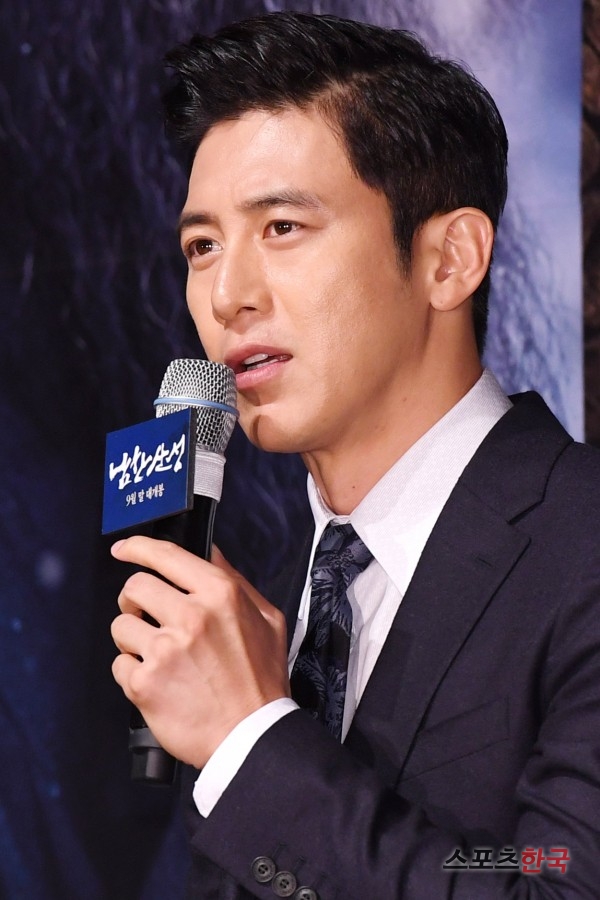

23일 오전 서울 강남구 압구정CGV에서는 영화 '남한산성'(감독 황동혁)의 제작보고회가 진행됐다. 이 자리에는 배우 이병헌, 김윤석, 박해일, 고수, 박희순, 조우진 그리고 황동혁 감독이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

'남한산성'은 1636년 인조 14년 병자호란, 나아갈 곳도 물러설 곳도 없는 고립무원의 남한산성 속 조선의 운명이 걸린 가장 치열한 47일간의 이야기를 그린 작품이다. 앞서 '도가니', '수상한 그녀' 등을 통해 장르를 넘나드는 연출력으로 흥행을 이끈 황동혁 감독의 신작이다.

황 감독은 출간 이래 70만 부의 판매고를 올린 김훈 작가의 동명의 베스트셀러를 원작으로 '남한산성'을 기획했다. 그는 "'남한산성' 소설을 읽고 가장 놀랐던 이유는 현시대와 매우 닮아 있기 때문이었다. 두 명의 충신, 최명길과 김상헌이 나누었던 대화와 그들이 했던 고민들을 지금 다시 한 번 되짚어 보는 기회를 만들고 싶었다"고 기획 배경을 밝혔다.

처음으로 정통 사극에 도전한 김윤석은 예조판서 김상헌으로 분해, 청과 맞서 싸워 대의를 지키고자 했던 신념을 드러내는 연기로 이조판서 최명길 역의 이병헌과 팽팽하게 맞선다. 그는 "'남한산성'은 미디어에서 다룰 때마다 한 회차로 넘어가거나 피해가는, 어떻게 보면 굴욕적인 역사다. 하지만 우리가 제대로 건드려서 알아야 한다는 생각이 들었다"며 "최명길과 김상헌이 첨예하게 대립하는 부분도 판타지스럽지 않아서 마음에 들었다"고 출연을 결심한 배경을 전했다.

특히 황 감독은 청의 굴욕적인 제안에 화친과 척화로 나뉘어 첨예하게 맞서는 조정의 날 선 논쟁을 고스란히 영화로 옮기기 위해 최대한 원작의 대사들을 살려냈다. 조금은 어려운 옛말을 굳이 현대화해 풀어쓰지 않았다는 것. 이에 대해 황 감독은 "김훈 작가님의 글이 가진 힘과 비장함, 슬프고도 아름다운 대화를 그대로 묘사하고 싶었다"며 "읽기 힘들 정도로 가슴아픈 묘사도 많았고, 어느 순간에 신하들의 논쟁을 읽다가 뭉클해지기도 했다. 작가님의 강렬하면서도 슬픔이 배어있는 대사들을 배우들의 입을 통해 전하고 싶었다. 옛말의 아름다움을 느낄 수 있는 작품이 될 것"이라고 귀띔했다.

마지막으로 황 감독은 "저도 처음엔 남한산성과 병자호란을 연결해서 생각하기 힘들 만큼 무지했다. 남한산성은 보통 백숙 먹으러 가는 곳 아닌가. 아마 대부분 그럴 것"이라며 "역사를 알고 나서 가본 남한산성은 좀 다른 느낌이었다. 아주 먼 옛날이 아니라 바로 우리 곁에 숨쉬고 있는 역사다. 관객들도 우리 주위의 그런 것들을 다시 한 번 보게 되는 기회가 되길 바란다"는 바람을 전했다. 오는 9월 개봉 예정.