그중에서도 해태는 참 어렵게 시작했다. 1982년 1월 30일 해태제과 본사에서 창단식을 가졌다. 초대 김동엽 감독을 비롯해 코치는 광주일고 감독이었던 조창수, 유남호가 전부였다. 투수 6명, 포수 2명, 내야수 4명, 외야수 4명, 딱 16명이 전부였다.

가난한 팀이었다. 이게 무슨 프로 팀인가. 어쩔 수 없었다. 어쨌든 리그를 소화하려면 다재다능한 선수, 투수도 하고 타자도 하는 일당백의 선수가 필요했다. 10승 투수이자 3할 타자 김성한은 말 그대로 타이거즈의 살기 위한 몸부림이었다.

1958년 군산 토박이다. 군산중을 거쳐 군산상고, 동국대를 나왔다. 4학년 졸업반 시절에 당시 한일은행의 입단 제의를 받았지만 프로야구가 출범한다는 소식을 듣고 고민 끝에 1982년 해태에 입단했다. 원래 투수를 했다. 군산상고 시절에도 공을 던졌고 동국대에서도 종종 완투를 했다.

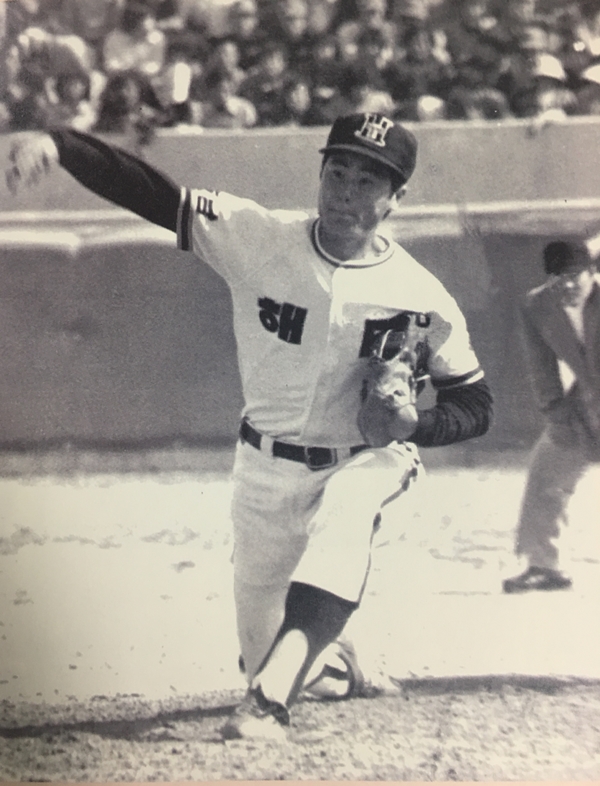

팔꿈치가 아팠기에 프로에 와서는 야수를 원했다. 1982년 원년 롯데 개막전에서 그의 포지션은 3루였다. 야수로 계속 뛰고 싶었지만 뜻대로 되지 않았다. 김동엽 감독도 그렇고 김응용 감독까지 상황이 급해지면 '투수' 김성한을 불렀다. 지금 같으면 혹사니 뭐니 해도, 당시에는 그게 근성이었고 시대정신이었다.

타자로 나와 97안타 13홈런을 찍고 투수로 10승 5패를 남겼다. 그렇게 타이거즈 역사상 첫 10승 투수 타이틀을 가져가는데 성공했다. 1983년부터 타자에 집중했고 팀도 첫 우승을 따냈다. 1984년 잠시 부진했지만 1985년 비상했다. 105경기 400타수 133안타 타율3할3푼3리 22홈런 79타점을 기록했다.

1989년에는 처음으로 20홈런-20도루(26홈런, 32도루)를 넘어섰다. 당시에는 존재하지 않던 기록이기에 김성한 본인도 지나고 나서야 알았다고 한다. 1991년에는 프로야구 최초 1000안타를 달성했고 1995년에는 삼성 이만수에 이어 두 번째로 200홈런 돌파에 성공했다.

은퇴를 결정했던 1995시즌까지 무려 14년을 프로에서 뛰었고 우승을 7번이나 경험했다. 프로야구 첫 200 2루타, 2000루타, 700득점, 모두 김성한의 것이었다. 빠른 발과 정교한 타격, 그리고 파워까지 겸비했다. 여기에 투수로 뛰면서 10승을 찍었으니 말 그대로 최고의 재능을 갖춘 선수였다.

실업야구 대신 타이거즈에서 시작해 타이거즈에서 끝냈다. 흔히 말하는 타이거즈 성골, 적통이었다. 김응용 감독에 이어 제3대 타이거즈 감독은 당연했다. 2001년 해태가 사라지고 새롭게 인수한 KIA의 첫 감독도 그였다.

1982년 김성한의 기록을 자세히 보자. 야수와 투수, 두 기록이 모두 존재한다. 야수로는 80경기 전 경기 출전, 318타수 97안타 타율 3할5리 13홈런 69타점 10도루를 기록했다. 원년 타점왕이었다. 김성한을 결정적 순간에 강했던 타자로 기억하는 올드팬들의 근거가 여기에 있다. 팀 내 타율 2위, 홈런 3위였다. 김봉연, 김일권, 김준환과 같은 기라성 같은 선배와 어깨를 나란히 했다.

이게 전부가 아니다. 당시 해태 투수는 김용남, 이상윤, 방수원, 강만식, 신태중까지 5명이 전부였다. 김성한이 나설 수 밖에 없었다. 투수로 26경기에 나와 10승 5패 1세이브 평균자책점 2.79를 찍었다. 5경기를 선발로 나와 완투 세 번, 완봉 한 번을 했다. 21경기를 불펜으로 뛰었고 모두 106.1이닝을 소화, 규정 이닝마저 채웠다. 심지어 팀 내 다승 1위, 평균자책점 1위였다.

그의 투타 겸업을 상징하는 대표적인 경기가 있다. 1982년 5월 15일 광주 삼성전, 당시 기록지에 김성한은 야수와 투수 모두 이름이 적혀있었다. 0-2로 밀리고 있던 6회 마운드에 올라섰다. 그리고 7회 타자로 나와 투런포를 때려내며 동점을 만들었다. 연장 11회까지 공을 던졌고 11회말 끝내기 안타를 쳐내며 3-2 승리를 장식했다.

타자로 나와서 3타수 3안타에 결승타, 투수로 나와서 6이닝 3볼넷 5탈삼진 무실점으로 승리 투수가 됐다. 당시 기사에도 '김성한이 북 치고 장구 쳤다'는 식의 표현을 쓰기도 했다. 또 하나는 바로 1982년 9월 28일 구덕 롯데전이다. 해태는 딱 9명의 선수가 경기에 나섰다. 뭔가 이상하다. 믿기지 않겠지만 투수 포함이다.

그 경기에서 김성한은 선발로 나와 4-3 완투승을 거뒀고 3번 타순에 배치, 4타수 2안타를 기록했다. 9이닝을 혼자 책임졌으니 불펜 투수도 없었고 그 외에 대수비나 대주자도 없었다. 투타 모두 합쳐 9명이 한 경기를 끝내는 말도 안 되는 야구, 김성한이라는 선수가 있기에 가능한 기록이었다.

투타 겸업도 유명하지만, 김성한을 전국구 스타로 만들어 준 것은 단연 그의 특이한 타격 자세다. 바로 '오리궁둥이' 타법이다. 마치 오리가 궁둥이를 쭉 내밀듯 엉덩이를 빼고 타석에 들어선다. 방망이는 세우지 않고 슬며시 눕힌다. 동시에 하체를 흔들면서 투수와 타이밍을 맞춘다. 낮은 자세, 빠른 회전과 중심 이동, 철저히 자신 만의 타격이었다.

원래부터 그런 자세로 타격을 한 것은 아니었다. 원체 힘이 좋았다. 대신 방망이에 힘을 실어서 스윙을 하면 동작이 커지고 몸이 앞으로 나간다. 그러다보니 속도가 느렸다. 김성한은 동국대 시절부터 이 자세를 고치기 위해 타격 폼을 수정하고 또 수정했다. 그렇게 찾아낸 것이 바로 오리궁둥이 타법이었다.

김성한은 이를 "가장 빠르고 편하게 나오는 타격폼"이라고 설명한 바 있다. 중심은 낮고 방망이는 짧고 빠르게 돌아서 나올 수 있었기에 유독 빠른 볼에 강했다. 그 진가는 1991년 한일 슈퍼게임에서 발휘됐다. 당시 일본과 한국 야구의 격차는 생각 이상으로 컸다. 생전 처음 보는 구속의 공이 날아왔다. 한국 타자들은 와르르 당했다.

김성한은 당시 상황을 돌아보며 "아예 홈런을 치겠다고 마음을 먹고 들어갔다. 초구부터 한번 휘둘렀는데 그게 제대로 맞아서 넘어갔다. 나중에 올드팬들에게 그 홈런이 한국야구의 자존심을 살려주었다는 말을 많이 들었다"라고 이야기 하기도 했다.

슈퍼게임 6경기를 치르며 23타수 7안타 타율3할4리 3홈런 6타점 6득점을 기록했다. 한국 선수 중에서 제대로 된 타격을 한 것은 김성한뿐이었다. 오리궁둥이 타법이 일본을 상대로 완벽하게 통한 셈이었다.