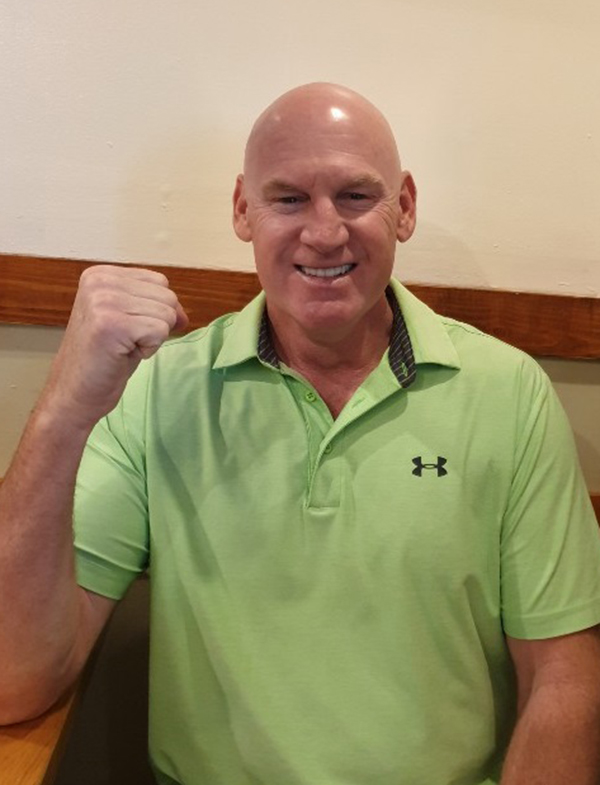

KIA는 지난 15일 미국 메이저리그 워싱턴 내서널스 전 감독인 맷 윌리엄스를 타이거즈 제 9대 감독으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 3년간, 오는 2022년까지다. 구단은 "데이터 분석 및 활용, 포지션 전문성 강화, 프로 선수로서 의식 함양, 팀워크 중시 등 구단의 방향성을 실현할 적임자로 윌리엄스 감독을 선택했다"고 그 배경을 설명했다.

KBO리그에서 가장 많은 한국시리즈 우승을 일궈낸 팀, 그게 타이거즈다. 그런 팀이 외국인 감독을 선임했다. 기대를 넘어 파격 그 자체다. 간단하다. 일단 지금이 아니면 팀 체질을 바꿀 타이밍을 완벽하게 놓친다는 위기감이 밑바탕에 깔려있다.

팀을 대표했던 베테랑은 이제 하나 둘 떠나고 영건이 자리를 잡았다. 타선은 물론이며 불펜이 중심이 되는 마운드 역시 마찬가지다. 팀의 주축이 된 영건을 장기적으로 보고 키우지 못하면 기복이 심한 팀이 될 수 밖에 없다. 해태는 강팀이었지만 지금의 KIA는 전형적인 도깨비 팀이다.

야구는 계속 변화하고 진화하는데, 그 흐름을 따라가지 못하는 감독이라면 소용이 없다. 최근 KBO리그의 트렌드인 무명 출신, 대신 데이터에 능하고 구단 내부 사정에 밝고 소통에 능한 젊은 감독이 아니라면 기존 베테랑 지도자로는 변화를 줄 수 없었다.

여기에 타이거즈의 경우, 구단을 사랑하는 팬들의 컬러가 심하게 역동적이다. 팀 성적에 매우 민감하다. 단기간에 리빌딩, 팀 성적을 끌어올리고 우승까지 만든 김기태 감독조차 성화에 못 이겨 팀을 떠났다. 이전 조범현 감독 역시 마찬가지다.

신선도는 상당하다. 하지만 우려의 목소리가 높다. 일단 소통을 시작으로 적응에만 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다. 현장에 있는 코치 인선도 인선이지만, 단장의 역할이 커지는 것은 언급할 필요도 없다. 외인 감독이 왔기에 국내파 단장이 그 밸런스를 맞출 필요가 있다.

프런트와 현장의 조화가 어떤 방식으로 이루어지는지 그게 중요하다. 텃세 대신 새 판이 짜여지기에 정돈이 되려면 시간이 걸린다. 그 과정에만 한 시즌 가까이 걸릴 수도 있다. 자연스레 외인 감독 선임을 주도한 조 단장이 좀 더 장기적으로 프런트 운영을 맡을 가능성이 높아졌다.

더불어 이전 로이스터 감독이나 힐만 감독처럼 결국은 성적이 되어야 이 팀에 자리를 잡고 오래 버틸 수 있다. 성적이 안 나오면 아무리 외인 감독이라 해도 이 팀은 버텨낼 재간은 없다. 하지만 현 KIA의 전력을 보면 단기간에 성적을 기대하기엔 사실상 어렵다. 이래저래 외인 감독을 데려온 KIA의 향후 행보가 더욱 궁금해질 수 밖에 없다.